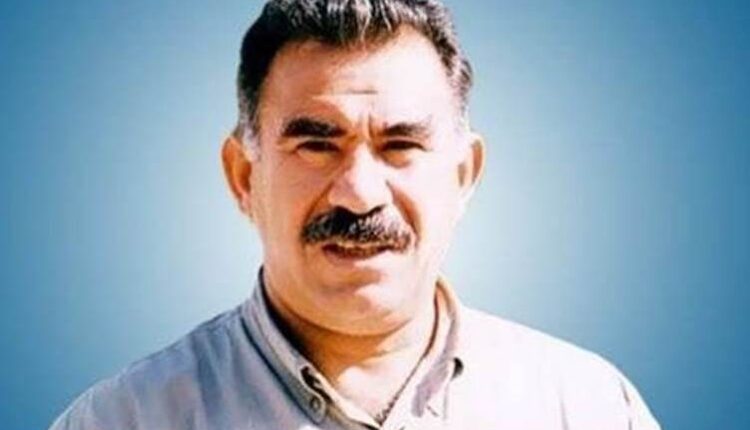

القائد عبدالله أوجلان: حول حياتي في سجن جزيرة إمرالي _3

السجونُ ليست بيوتاً لإعادةِ تأهيل الشخصية. بل هي أماكن يتعلمُ فيها المرءُ كيفيةَ أداءِ الواجباتِ الأخلاقيةِ والإراديةِ تجاه المجتمعِ بكفاءة. تَسري هذه الخصائصُ أيضاً على مقاتلي الحريةِ الذين قصدوا الجبال. فأنْ تَكُونَ كريلا الحريةِ يعني أنْ تؤدي واجباتِك الأخلاقيةَ والسياسيةَ المعنيةَ بالمجتمعيةِ على أرفعِ المستويات، وأنْ تتحصَّنَ بهذا الوعي وتدركَ الواجباتِ الأخلاقيّة، وأنْ تلبي متطلباتِ الحريةِ فيما يخصُّ الدفاعَ الذاتيّ. فكينونةُ كريلا الحريةِ ليست لأجلِ النفوذِ الشخصيِّ أو الوصولِ إلى السلطة. فهي في هذه الحالةِ تغدو صراعاً لأجل السلطة، وليس الحرية. وصعودُ أمثالِ هؤلاء إلى الجبالِ أو نزولُهم منها ليس أخلاقياً ولا اجتماعياً. وبالأصل، فأمثالُ هؤلاء يلوذون إلى الخيانةِ بكلِّ سهولة، عندما لا يَجِدون ما طمعوا فيه. وهم عاجزون عن تأديةِ أيٍّ من ضروراتِ مهامِّهم الاجتماعية. ما أرمي إليه هو: أنّ كلَّ الأماكنِ تتميزُ بنفسِ المزايا بالنسبةِ لأولئك الذين يقبَعُ وجودُهم المجتمعيُّ تحت نيرِ عبوديةٍ مطلقة، أو يعانون التشتت. كما إنّ التمييزَ الذي لا جدوى منه، من قبيل: “داخل السجنِ سيئٌ وخارجه حسن” أو “المسلَّحُ سيئٌ والأعزلُ حسن”، لا يُغيّرُ شيئاً من فحوى الجهودِ الأصليةِ المبذولةِ من أجلِ الوجودِ والحرية. وبما أنّ حياةَ الإنسانِ لا تُثَمَّنُ إلا عندما تَكُونُ حرة، فأينما كان العيشُ المجردُ من الحرية، فإنّ ذاك المكانَ يُشَكِّلُ سجناً مُعتِماً في جميعِ الأوقات.

العلاجُ الوحيدُ للقدرةِ على التحملِ داخل السجنِ هو تنميةُ وعيِ الحقيقة

المصطلحُ الثاني هو تطوُّرُ وعيِ الحقيقةِ ارتباطاً بالمصطلحِ الأول. فالعلاجُ الوحيدُ للقدرةِ على التحملِ داخل السجنِ هو تنميةُ وعيِ الحقيقة. فعيشُ وعيِ الحقيقةِ بقوةٍ بشأنِ عمومِ الحياة، إنما يعني بلوغَ أمتعِ لحظاتِ الحياة. بل ويعني الوصولَ إلى معنى الحياة. فإذا استوعبَ الناسُ داوفعَ حياتِهم بصورةٍ صحيحة، فأينما كان مكانُ عيشِهم فليَكُن، فلن يُشَكِّلَ ذلك مشكلةً جادةً بالنسبةِ لهم. في حين تفقدُ الحياةُ معناها عندما تَكونُ مُثقَلةً بالأخطاءِ والرياء. وهنا تظهرُ الظاهرةُ المسماةُ بـ”تَرَدّي الحياة”. وما تَعَكُّرُ المزاجِ وضيقُ الخناقِ والتشاجرُ والشتمُ سوى محصلةٌ طبيعيةٌ للحياةِ الرعناء. بينما تُعَدُّ حياةُ الإنسانِ معجزةً حقاً بالنسبةِ لأولئك المتسلحين بوعيٍ راقٍ من الحقيقة. فالحياةُ بذاتِ عينِها منبعٌ للحماسِ العنفوانيّ، إذ يختفي معنى الكونِ بين طواياها. وكلما كُشِفَ هذا اللغزُ فلن تَبقَ هناك مشكلةُ التحمُّل، حتى لو كان المرءُ في زنزانة. وبالأصل، فإذا كان دخولُ الزنزانةِ كَرمى للحرية، فما سينتعشُ فيها هو وعيُ الحقيقة. والحياةُ المتعاظمةُ منسوجةً بوعيِ الحقيقة، قادرةٌ حتى على تحويلِ أشدِّ الآلامِ إلى منبعٍ للسعادة.

لقد تحوَّلَ سجنُ إمرالي بالنسبةِ لي إلى ميدانٍ لحربِ الحقيقةِ

لقد تحوَّلَ سجنُ إمرالي بالنسبةِ لي إلى ميدانٍ لحربِ الحقيقةِ بكلِّ ما للكلمةِ من معنى، سواءٌ على صعيدِ فهمِ الظاهرةِ الكرديةِ وقضيتِها، أم من ناحيةِ تَصَوُّرِ فُرَصِ الحلّ. فبينما طغى لديّ القولُ والعملُ عندما كنتُ طليقاً، فإنّ المعنى هو الذي سادَ داخل السجن. كما كان من الصعبِ جداً أنْ أتمكَنَ خارجَ السجنِ من صياغةِ الأفكارِ المعنيةِ بفلسفةِ السياسة، والتي سردتُها بنطاقٍ أوسع وبمنوالٍ ملموسٍ أكثر في هذه المرافعة. بل حتى إنّ استيعابَ مصطلحِ السياسةِ يقتضي جهوداً مُضنية، ويستلزمُ إدراكَ الحقيقةِ بأفضلِ الأشكال. وعليه، يمكنني القولُ أنّ إدراكي من الأعماقِ بأني دوغمائيٌّ وضعيّ هو على علاقةٍ كثيبةٍ بهذه العزلة. ففي ظروفِ العزلةِ أدركتُ بنحوٍ أفضل ماهيةَ مصطلحاتِ الحداثة، وأنّ عملياتِ بناءِ الأمةِ قد تَكُونُ متنوعةً في نماذجِها، وأنّ البنى الاجتماعيةَ هي بصورةٍ عامةٍ بنى تَصَوُّريةٌ مُشادةٌ بيَدِ الإنسان، وأنها تتميزُ بطبيعةٍ مَرنة. وأخصُّ أنّ تجاوُزَ الدولةِ القوميةِ كان بالغَ الأهميةِ بالنسبةِ لي. فقد ظلَّ هذا المصطلحُ لمدةٍ طويلةٍ بمثابةِ مبدأٍ ماركسيٍّ–لينينيٍّ–ستالينيٍّ بالنسبةِ لي، وكان كقالبٍ ثابتٍ لا يَحتَمِلُ المَساسَ به أبداً. ولدى تركيزي على الطبيعةِ الاجتماعيةِ والمدنيةِ والحداثة، بات من المهمِّ أنْ أدركَ استحالةَ وجودِ علاقةٍ لهذا المبدأِ مع الاشتراكية. بل وانتبهتُ إلى كونِه من بقايا المدنيةِ الطبقية، وأنه مجردُ سلطويةٍ اجتماعيةٍ قصوى لَقِيَت شرعيتَها على يدِ الرأسمالية. لذا، لَم أترددْ قطُّ في رفضِه. ولَئِنْ كانت الاشتراكيةُ العلميةُ ستستَتِبُّ حقاً مثلما يُقال، فمَن يتعينُ عليه التغيرُ في هذا الشأنِ هو أساتذةُ الاشتراكيةِ المشيدة، أي ماركس وأنجلز ولينين وستالين وماو وكاسترو وأمثالُهم. ذلك أنّ تَبَنّيهم لمصطلحِ الدولةِ القوميةِ ذي الطابعِ الرأسماليِّ كان خطأً فادحاً أَلحَقَ أضراراً جسيمةً بقضيةِ الاشتراكية.

هكذا شَهدَ إدراكي للحقيقةِ ثورةً بكلِّ معانيها

وكلما تعمَّقتُ في إدراكِ أنّ الليبراليةَ الرأسماليةَ هيمنةٌ أيديولوجيةٌ وطيدة، كلما باشرتُ بصياغةِ تحليلاتِ قويةٍ بشأنِ الحداثةِ وعَلمتُ أنّ العصرانيةَ الديمقراطيةَ ليست ممكنةً فحسب، بل وعصريةٌ وواقعيةُ ويمكنُ العيشُ في كنفِها أكثر من الحداثةِ الرأسماليةِ بكثير. ونظراً لعجزِ الاشتراكيةِ المشيدةِ عن تخطي مصطلحِ الدولةِ القومية، ولاعتبارِها إياه على أنه حقيقةُ الحداثةِ الأساسية؛ فإننا لَم نستطع التفكيرَ بتاتاً في إمكانيةِ وجودِ أنواعٍ أخرى للأمةِ كالأمةِ الديمقراطيةِ على سبيلِ المثال. فقد كانت الأمةُ شيئاً يُحَتِّمُ وجودَ الدولة! وإذا كان الكردُ أمة، فمن الضروريِّ حُكماً وجودُ دولةٍ لهم! بَيْدَ أنني انتبهتُ إلى أنّ مصطلحَي الحريةِ والمجتمعيةِ أثمنُ بكثير، كلما ازدادَ إمعاني في الظواهرِ الاجتماعية، وكلما أدركتُ أنّ الأمةَ بذاتِ نفسِها هي من أكثرِ حقائقِ القرونِ الأخيرةِ هُلاميةً، وأنها تَشَكَّلَت بتأثيرٍ نافذٍ من الرأسمالية، وأنّ نموذجَ الدولةِ القوميةِ خصوصاً هو قفصٌ حديديٌّ بالنسبةِ للمجتمعات. ومع إدراكي أنّ الصراعَ في سبيلِ الدولةِ القوميةِ يعني المحاربةَ من أجلِ الرأسمالية، طرأَت على فلسفةِ السياسةِ لديَّ تحوُّلاتٌ عظيمة. فالصراعُ الطبقيُّ والصراعُ القوميُّ الضيقان (كِلاهما يخرجان من نفسِ البوابةِ مضموناً)، لَم يؤديا في نهايةِ المطافِ إلا إلى تعزيز الرأسمالية.

وبهذا المعنى، فقد أدركتُ أني ضحيةٌ من ضحايا الحداثةِ الرأسمالية. وازدادَ عمقُ وعيِ التاريخِ والمجتمعِ لديّ، كلما علمتُ أنّ المعارفَ الاجتماعيةَ التي تفرضُها الحداثةُ ليست علماً، بل ميثولوجياتٌ عصرية. وهكذا شَهدَ إدراكي للحقيقةِ ثورةً بكلِّ معانيها. فكلما حطَّمتُ الدوغمائياتِ الرأسمالية، كلما باشرتُ بالتعرفِ على المجتمعِ والتاريخِ بغِبطةٍ أكبر وبنحوٍ مفعمٍ بالحقيقةِ أكثر. أما الاسمُ الذي أطلقتُه على نفسي في هذه الفترة، فكان “قَنّاصَ الحقيقة”. بمعنى آخر، فمقولةُ “اهربْ يا أرنب، أَمسِكْ به يا كلبَ الصيد”، التي فرضَتها الحداثةُ الرأسماليةُ على الكرد، كنتُ قد حوَّلتُها من حيث المعنى إلى مقولةِ “اصطَد الحداثةَ الرأسمالية”. وبارتقاءِ وعيِ الحقيقةِ بصورةٍ متكاملة، فإنّ ذلك كان يُؤَمِّنُ تفوُّقاً لا يُقارَنُ بالماضي على صعيدِ المعنى، أياً كانت المناحي التي نعالجُها، اجتماعيةً أم فيزيائيةً أم بيولوجية. وهكذا، أمسى بمقدوري إنجازُ ما شئتُ من ثوراتِ الحقيقةِ اليوميةِ ضمن ظروفِ السجن. وعليه، بات لا داعي للتنويهِ إلى أنّ سعةَ الصدرِ وقوةَ التحملِ التي كنتُ أستمدُّها من ذلك، ما كان لأيِّ شيءٍ آخر أنْ يمدَّني بها.

كان لتكريسِ وعيِ الحقيقةِ تداعياتُه على تطويرِ الحلولِ العمليةِ أيضاً

كان لتكريسِ وعيِ الحقيقةِ تداعياتُه على تطويرِ الحلولِ العمليةِ أيضاً. فلَطالما أُنيطَت ذهنيةُ الدولةِ التركيةِ بهالةٍ من القدسيةِ والانفرادية. فكينونةُ الدولةِ هي أولُ ما يخطرُ بالبالِ بمجردِ الحديثِ عن الإدارةِ والحُكم. تَعودُ هذه الذهنيةُ بأصولِها إلى العصرِ السومريّ، ونُسِجَت أواصرُها بوثوقٍ مع الألوهية، لتتداولَها الثقافاتُ العربيةُ والإيرانيةُ السلطوية على التوالي ودون انقطاع. هذا وتحتلُّ ظاهرةُ السلطةِ مكاناً وطيداً في جذورِ مصطلحِ الإلهِ الواحدِ أيضاً. ولدى تَشَكُّلِ النخَبِ السلطويةِ لدى الأتراك، كانوا قد شرعوا بتطويرِ النُسخةِ الرابعةِ وربما الخامسةِ من هذا المصطلح. كما تأثروا دوماً بنتائجِه، دون أنْ يَعُوا معناه الأتيمولوجيّ. وهكذا باتت الدولةُ تلتحفُ معنىً سوداوياً بكلِّ معنى الكلمة. أو بالأحرى، فقد تحوَّلَ المعنى إلى اللامعنى ضمن الممارساتِ السلجوقيةِ والعثمانية. حيث كان يُعدَمُ العشراتُ من الإخوةِ أو الأقاربِ أحياناً في غمضةِ عينٍ طمعاً في السلطة. ثم أُلبِسَ هذا المفهومُ قميصاً آخر في عهدِ الجمهورية. أو بالأصح، عُمِلَ على إرفاقِ مفهومَي السيادةِ الوطنيةِ والدولةِ القومية (اللذَين طوَّرَتهما أوروبا) بالسلطة. وبهذه الشاكلةِ صُيِّرَت الدولةُ القوميةُ التركيةُ لوياثاناً أشدَّ خطورة. فكان يُعدَم كلُّ مَن مَسَّها بسوء، لأنّ الدولةَ القوميةَ كانت تحتلُّ صدارةَ المقدساتِ المطلقة. كان الأمرُ كذلك بالنسبةِ للطبقةِ البيروقراطيةِ على وجهِ التخصيص. بالتالي، باتت قضيةُ السلطةِ والدولةِ من أكثر قضاياها الاجتماعيةِ تعقيداً طيلة تاريخِها.

يستمر…