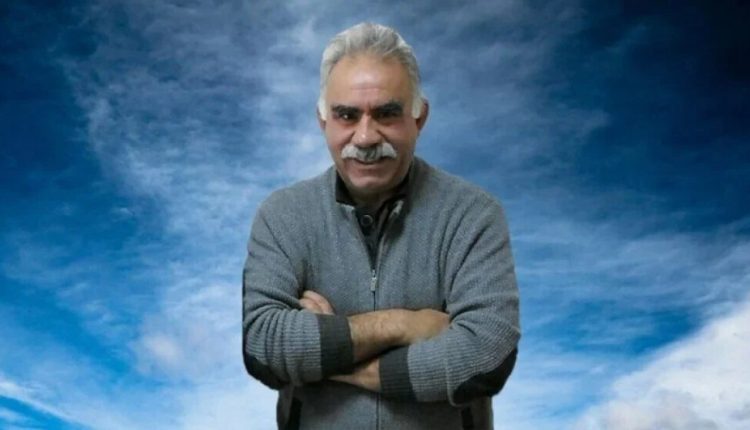

جغرافية كردستان هي مهد الكونفدرالية الديمقراطية والديمقراطية الحقيقية والجذرية

إن جغرافية كردستان التي كانت مهد فجر الحضارة، أصبحت الآن مهد فجر الكونفدرالية الديمقراطية والديمقراطية الحقيقية والراديكالية.

يتحلى التمييز بين الشكل السلطوي والشكل الديمقراطي شبه المستقل في ظاهرة الإدارة المجتمعية بأهمية مصيرية أثناء تحليل القضايا الاجتماعية الأولية. إذ لا مهرب من فشل كافة الحلولِ المُصاغة، في حال عدم التمييز والجزم بالفوارق الجذرية الكائنة بين براديغما النموذجين الإداريين. وإذا لم تُعَيَّنْ الإدارة المجتمعية نفسها بحرية، فستتسمرُ كافة القضايا الأخرى في آخرِ المآلِ في خضم العقمِ الإداري لِتُفرَغَ من فحواها، بل وسيؤدي ذلك إلى ازدياد وطأة القضايا. وإذا استدعى الأمرُ إعطاء مثال تاريخي، فإنّ الاقتراب الديكتاتوري السلطوي من ظاهرة الحُكمِ قد أدى دوره المُعَيِّنَ في إفلاس التجربة السوفييتية. وتتوارى الظاهرة عينها في خلفية الثورات الفاشلة أيضاً. فحصيلة عجز تلك الثورات عن الانقطاع بأي شكل من الأشكال عن مفهومِ الحُكمِ السلطوي، إما أنها تَسَنَّمَت السلطة ففَسُدَت وماعت، أو أنها دَحَضَت ظاهرة الحكم والإدارة كلياً، فانزلقت صوبَ الفوضوية الفردية، لتُصَيِّر الهزيمة مآلاً لا مفر منه. تنبع القضية الاجتماعية من اعتداء السلطة الهرمية والدولتية على ظاهرة الإدارة. ذلك أنه، ومن دونِ تَعَرُّض الأخيرة للاعتداء، ومن دون تحريفها وتشويهها ؛ لا يُمكِنُ للظواهر الأخرى المذكورة أن تتحقق، ولو تحققت، فلن تتخلص من أنْ تَكُونَ مؤقتة؛ نظراً لعدم التَّمَكَّنِ من مَأْسَسَةِ القمع والاستغلال. بمعنى آخر ، تتأسس آليات القمع والاستغلال الشاملين على المجتمع، بالتناسب طرداً مع مدى تَحَقُّقِ اغتصاب الإدارة والتعدي عليها. وهكذا تختنق جميع الظواهر الاجتماعية في مستنقع القضايا الإشكالية بما يُشبه فتح صندوق باندورا.

نظام المجتمع الطبيعي الذي تَشَرذَمَ بالحُكمِ الهرمي، كان سيُواجه القضايا الاجتماعية الداخلية أيضاً، فضلاً عن القضايا التي تتسبب بها الطبيعة وستزداد وطأة القضايا طردياً في ثنايا الثقافة المادية والمعنوية للمجتمع. فالنزاعاتُ المحتدمة بين الكلانات والعشائر، تُشير إلى البنية الإشكالية. وما الأفكار الميثولوجية المتنافرة والمصطلحات الإلهية المختلفة البارزة في العالم الذهني في مضمونها سوى تعبير عن القضايا الاجتماعية المتزايدة بمقدورنا رصد كل هذه الظواهر في المجتمع السومري بنحو صاعق ولافت للأنظار. فالحربُ الناشبة بين الآلهة، ليست في حقيقة الأمر سوى إشارة إلى تنافر وصدام المصالح فيما بين السلالات الهرمية المتصاعدة وحكام دولة المدينة. كانت نماذج بدئية ومصغرة من صراعات السلطة، والاحتكارات الاستغلالية، والقضايا الاجتماعية للصراعات الجذرية الكائنة في أرضية التناقضات والمشادات الطبقية بين المدينة والريف (البرابرة)؛ كانت ستتشكل خلال عامي5000 ـ ۳۰۰۰ ق.م في ميزوبوتاميا السفلى، لتشهدها لاحقاً جميع مجتمعات المدنية. وكانت ستجرَّب هناك أولى الأمثلة التي ستظهرُ فيما بعد إلى الميدان من قبيل: جميع أشكال النزاع والوفاق الاجتماعيين، الدولة، الطبقة، المشاحنات الداخلية والخارجية في المدينة، والسلام.

إلى جانب أن الإدارة السلطوية هي التي خرجت فائزةً من ذاك السياق، إلا أن المجتمع لم يتخل قط عن رغبته في الإدارة الذاتية، بل صعد دوماً من مطالبه في الإدارة الذاتية في وجه الحكم السلطوي. علماً أن العشائر والقبائل التي هي أكثر أشكال المجتمع انتشاراً في التاريخ، قد عاشت في جوهرها الإدارة الذاتية، وفَضَّلت أن تكون مجتمعاً رحالاً يتجول دوماً في الجبال والبوادي والسهوب، على أن تذعن وتخنع للحُكّام السلطويين الغرباء. لقد وضعت نصبَ العين المروز من الإبادة حتى النهاية، ولكنها لم تتراجع عن حقها في الإدارة الذاتية كحاجة أولية للطبيعة الاجتماعية. كانت العشائر والقبائل تعيش وهي مُعبأة بالوعي العميق المنتبه إلى أن التخلي عن الإدارة الذاتية يعني الأسر وفقدان الهوية. وما الظاهرة المسماة بمقاومة البرابرة ضد المدن في مضمونها سوى حرب المجتمع القبلي في سبيل صون هويته وعدم التخلي عن إدارته الذاتية. هذا وبالمستطاع ملاحظة هذه الظاهرة بنحو واسع النطاق حتى يومنا الحالي. فالمقاومات والهجمات التي واجهها المجتمع السومري على يد الآراميين الذين هم قبائل صحراوية (القبائل العربية البدئية )غرباً، وقبائل الهوريين( الكرد الأوائل) شمالاً وشرقاً، يَرِدُ ذِكرُها في اللوحات السومرية على شكل ملاحم ذات تعابير لافتة للنظر.

قضية الإدارة الذاتية للمجموعات العشائرية والقبائلية تتجسد في هيئة قضية الديمقراطية (وتعني في اليونانية إدارة الشعب نفسه بنفسه ) خلال مراحل التحول إلى قوم أو ملةٍ أو شعب. يتوجب تعريف الديمقراطية بصفتين مهمتين فيها أولاهما؛ احتواؤها على التضاد مع تماسس وتدول السلطة المسلطة على الشعب ثانيتهما ؛ إضفاؤها المزيد من التشاركية على الإدارة الذاتية المتبقية من المجتمع التقليدي، ومأسستها لثقافة النقاش والاجتماعات، معزّزة إياها بتأسيس نموذج مصغر من البرلمان. تُحقَّقَ الإدارة الذاتية مشاركة جميع الوحدات المجتمعية المعنية بوصفها شبه استقلالية ديمقراطية، وتُؤمِّنُ تماسسها. هذا ونعثر في ديمقراطية أثينا على المثال الملفت للنظر في هذا المضمار أيضاً باقتفاء أثر الوثائق المدونة لا تعتبر ديمقراطية أثينا ديمقراطية تامة، كونها لم تتخط العبودية. لكنها لا تعد دولة أيضاً ، كونها لم تقبل التدول الذي في نموذج إسبارطة. هذا المثال اللافت للانتباه على صعيد الانتقال من الديمقراطية التامة نحو الدولة، يمدنا بالعديد من العبر التي تسري على يومنا أيضاً بشأن الديمقراطية الحقة. فالديمقراطية المباشرة، أي انتخاب الإدارة بالانتخابات السنوية، وعدم امتلاك المنتخبين أية امتيازات تفوق على الحول، وظاهرة الإدارة المؤتمرة بالديمقراطية وثقافة الاجتماعات التي تُؤْمِّنُ مشاركة المواطنين في النقاشات السياسية، وبالتالي تُحقَّقُ تعبئتهم بالتدريب؛ كلُّ ذلك قِيمٌ متبقية من إرث ديمقراطية أثينا إلى راهننا. هذا ولا ريب في وجود ثقافات ديمقراطية مثيلة شهدتها المجموعات الأخرى، ولكنها لم تُسكَبْ حِبراً على ورق.

التجارب التاريخية التي سعينا إلى دعمها بالأمثلة الموجزة، تبسط للعيان فوارق ظاهرة الإدارة الذاتية والديمقراطية ومدى انتشارها حيث تُعَرِّفَ نفسها كشكل إداري لا يتحول إلى سلطة وبالتالي لا يُمهِّدُ السبيل أمام القضايا الاجتماعية، ولا يفتح المجال أمام ولادة القمع والاستغلال. من هنا، فإضفاء الشفافية والصفاء دوماً على تلك المزايا الأساسية للديمقراطية أو شبه الاستقلالية الديمقراطية، وعدم التخلي عنها في وجهِ فسادِ ورعونة الحُكم السلطوي؛ إنما يتسمُ بعظيم الأهمية. فتصيير الديمقراطية قناعاً لشرعنة السلطة أو الدولة، هو أفظع سيئةٍ ستُرتَكَبُ بحقها. إذ ينبغي عدم مطابقة الديمقراطيات مع السلطة أو الدولة قطعياً. وخلط من هذا القبيل سوف يعني استفحال القضايا الاجتماعية لدرجة عجزها عن إيجاد الحل بأي حال من الأحوال. إنّ الديمقراطيات التي تُحافظ دوماً على حيوية وانتعاش الوعي السياسي واليقظة الأخلاقية لدى المجتمعات هي ساحة الحلّ الحقيقي للقضايا النابعة من السلطة والدولة. حيث لم نشهد بتاتاً نظماً أخرى أبدت قدرتها على حل القضايا الاجتماعية دون اللجوء إلى الحرب، بقدر ما هي الديمقراطية. أما عندما تتعرض سلامة المجتمع وأمنه لخطرٍ قاتل على يد السلطة والدولة، فحينها تخوض الديمقراطية الحرب بحماس وعنفوان، ولا تَحْسَرُ فيها بسهولة.

الخطر الأكبرُ الذي يُهدِّدُ الديمقراطيات والإدارات شبة المستقلة في عصر الحداثة الرأسمالية، يأتي من السلطات الدولتية القومية. فالدولة القومية التي كثيراً ما تُموّه نفسه بستار الديمقراطية، تُرَسِّخُ المركزية الأكثر صرامة قاضية بذلك كلياً على حق المجتمع في الإدارة الذاتية. وتَعملُ الهيمنة الأيديولوجية الليبرالية على إقناع الحولِ بكون مزية الدولة القومية تلك في التضاد مع الديمقراطية هي عصر الديمقراطية، وتُسمي دحض وتفنيد الديمقراطية من قبل الدولة القومية بأنه نصرُ النظام الديمقراطي”. لذا، فالقضية الحقيقية للديمقراطيات إزاء الحداثة الرأسمالية، هي عرضها فوارقها التي تُميّزها، وعدم التخلي عن خصائصها التي تتطلب المشاركة والسيرورة. ما من قضية اجتماعية لا تقدر الديمقراطيات على حلّها، ما دام لا تُفرض هيمنة السلطة والدولة.

يكمن الدافع الأساسي وراء إفلاس الاشتراكية المشيدة في شروعها بحل قضية السلطة والدولة عن طريق إنشاء سلطة ودولة مضادتين. حيث لم تحسب حساب أن الدولة والسلطة رأس مال متراكم، وأنهما ستؤولان إلى رأس المالِ والرأسمالية كلما ازدادتا فعالية؛ بل عانت عمى نظرياً جاداً في هذا الموضوع. وبينما ظنت الاشتراكية المشيدة أنها ستَصِلُ الشيوعية بتضخيم الدولتية القومية المركزية بما يَزيدُ على أمثلتها الليبرالية الكلاسيكية أضعافاً مضاعفة، فقد باتت وجهاً لوجه أمام أكثر الكيانات الرأسمالية وحشية وترويعاً. من هنا، فتجارب الاشتراكية المشيدة غدت من أهم النتائج التي تدلُّ على استحالة تحقيق الاشتراكية من دون ديمقراطية. قضايا المجتمع المدني والإدارات المحلية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وكذلك جميع القضايا القومية الكلاسيكية الرائجة في راهننا؛ إنما تنبع من قمع الدولة القومية المركزية للديمقراطية والإدارات الذاتية. بالتالي فولوجُ هذه القضايا على درب الحلّ أيضاً غير ممكن إلا بالتغلب على أرضية اغتصاب الحقوق، والتي رصفتها الدولة القومية. وما الطابع الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وتطوير الاتحاد الأوروبي لنفسه من الجهة الثانية تأسيساً على إعادة القيم الديمقراطية المسلوبة ونقلها شيئاً فشيئاً إلى المجتمع المدني والأفراد والأقليات والإدارات المحلية؛ ما ذلك سوى إشارة إلى أنها تخلت عن النظريات والتكتيكات الدولتية القومية التي دامت ثلاثة قرون بأكملها. ذلك أنّ هذا السياق الممتد ثلاثة قرون بحالها، قد أفسح السبيل أمام حروب ونهب وسلب واستعمار وإباداتٍ وعمليات صهرٍ لا نظير لها في أية مرحلةٍ من التاريخ. من هنا، فمثالُ الاتحاد الأوروبي خطوةً تاريخية على درب العودة إلى الديمقراطية ولو بحدود. ومثلما لوحظ في مثال الدولة القومية تماماً، ترجح كفة احتمال تشاطر دول العالم وشعوبه لهذا النموذج المنفتح على الديمقراطية رويداً رويداً. ولكن، يبدو وكأنّ الديمقراطية الراديكالية ستتنامى أساساً في القارات الأخرى من العالم. فتجربة أمريكا اللاتينية، مواقف بلدان الاشتراكية المشيدة القديمة، واقع الهند، بل وحتى واقع أفريقيا كلُّ ذلك يبسط للعيان أهمية الدمقرطة بنحو متزايد يوماً بعد يوم، ويدفع بعجلة التطور في هذا الاتجاه. الفوضى العارمة المستشرية في البلدان والمناطق الأم للمدنية المركزية، تُظهر للوسط حقيقة إفلاس الدولتية القومية وتشاطر السلطة، بكل نواحيها وبكل سطوعها. فهذه الفوضى أسقطت كافة أقنعة الدولتيات القومية في فلسطين – إسرائيل والعراق وأفغانستان، وأقنعة السلطوية التي ترتكز بجذورها على أرقى أنواع الهرميات ؛ وجَزَمَت بكونهما تُشكلان المصدر الأولي للقضايا، وبسطت للملأ ومن جميع النواحي أنّ العنف والإرهاب والحروب والمجازر التي لا تعرف حدوداً، تتغذى على هذا المصدر. لقد يُرهِنَ كفايةً أنّ الدولتية القومية ومشاطرة السلطة لا كفاءة تمتلكانها سوى ضرب صاحبهما ونحره كما آلة البَمْزنْغ.

في هذه الأجواء تظهر للوسط قوة الحلّ لدى الديمقراطية الراديكالية والكونفدرالية الديمقراطية. أي أن أراضي كردستان التي شكلت مهداً لبزوغ فجر الحضارة ماضياً، تُشكّلُ هذه المرّةَ مَهداً لبزوغ فجر الكونفدرالية الديمقراطية والديمقراطية الراديكالية والحقيقية. ثمة قاعدة في الطبيعة مفادها: كلُّ شيءٍ ينمو مجدداً على جذره. ويَلوحُ أن الديمقراطية أيضاً ستُحقَّقُ ولادتها كاملة وبنجاح على جذورها المخفية في الثورة النيوليتية. كما ويبدو أنّ بمقدور هذا المَهدِ، الذي لا تَبْرَحُ تلحق به ضربات المدنيات المهيمنة المركزية جمعاء، أنْ يَعتَني بمولودته الديمقراطية أيضاً. أي أن هذه الأراضي والجبال، التي خَسرَت منذ أمَدٍ غابر قوتها في الإدارة الذاتية ومهارتها في كينونة المجتمع السياسي والأخلاقي، قد تَكُونُ شاهداً على نهوض “الكورتيين” من المهد وبدئهم بالمسير مرة ثانية. كلُّ شيءٍ في ثقافة الشرق الأوسط أشبه بالأوعية المتلاصقة. فالحقيقة الاجتماعية التي أثبتت جدارتها في ميدان ما تتسم بميزة الانتشار بسرعة ملحوظة في الميادين الأخرى أيضاً. غدا الإسلام نظاماً عالمياً في غضون فترة وجيزة تُقارِبُ الثلاثين عام لا غير. وقضية صغيرة كفلسطين، كأنها تَأسِرُ المنطقة برمتها سنواتٍ عديدة. أما الديمقراطية الحقة، وشبه الاستقلال الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية، والعصرانية الديمقراطية التي هي تعبير ممنهج هذه الظواهر التي بلغت مرتبةً تُؤهلها للتعاظم ولتحقيق انطلاقتها في مهد الحضارة وأثناء بزوغ فجر كردستان؛ قد باشرت أداء دورها بوصفها بديلاً منيعاً في وجه الحداثة الرأسمالية. ذلك أنّ العصرانية الديمقراطية بمثابة نجم يزدادُ عُلُوّاً وتألقاً تجاه ذاك النظام الذي يُثبِتُ إفلاسه يوماً بعد يوم بدروس مليئة بالعبر. المشكلة الأساسية التي ينبغي حلُّها في العلاقات بين السلطة والدولة وشبه الاستقلالية الديمقراطية، هي ما يتعلق بقدرة كلٍّ منها في الحفاظ على الفوارق التي تُمَيِّزُها عن غيرها، وترتيبها حسب الأولويات وبمعنى آخر هي كيفية قدرتها على حل قضية السلام المجتمعي. إذ نرصد من خلال الأمثلة التاريخية والراهنة أن مواقف إفناء بعضها البعض كلياً، لا تؤدي إلى تحول سلطة الدولة لوحش (لوياثان) اجتماعي، وإلى استمرار سياق الفوضى العارمة مع تجذُرِه طردياً. وكلُّ تجربةٍ في الحلّ ضمن هذا الإطار، تكتم أنفاس المجتمع أكثر ، وتستهلكه أكثر . هكذا، لم يتبق من العقم السقيم سوى بشرية منحصرة في قوالب الاستهلاك، ومُتَتَملةً تحت نيرالنفوذ المطلق للدولة. وقد تَكَوَّنَ هذا الواقع تماشياً مع الهجوم الشامل الذي شَنَّته الحداثةُ الرأسمالية ضد المجتمع. أما نقاط ضعفِ الثورية الخيالية القاصرة عن تجاوُزِ السلطوية، فتَسَبَّبَت في تعزيز الحداثة الرأسمالية أكثر فأكثر. بمقدور حلّ شبه الاستقلال الديمقراطي التغلب على هذه البنى المتضخمة بأسلوبين: الأسلوب الثوريُّ والأسلوب الإصلاحي التجربة التاريخية للأسلوب الثوري المرتكز إلى الهدم الكلي لبنى الحداثة الرأسمالية عموماً والسلطة الدولتية القومية خصوصاً، تَجَسدَت في المزيد من ترسيخ الدولتية القومية السلطوية، وعجزت عن إحراز النجاح في خلقِ بُنى المجتمع المنادية بالديمقراطية والحرية والمساواة بينما عجزت الديمقراطية الإصلاحية أيضاً عن الخلاص من الانحلال في بوتقة الحداثة المهيمنة. النتيجةُ التي ينبغي استنباطها أياً كان الأسلوبُ المُتَّبَع، هي أنْ صُلب الأمر يتمثلُ في المواظبة على وضع الخيارات المؤسساتية والعقلية التي ستُطَوِّرُ نظام العصرانية الديمقراطية في الأجندة ، وفي تطبيقها ميدانياً. هذا ويطغى احتمالُ الْجَزِمِ بِأَنْ يُضطر نظاما كلتا الحداثتين على العيش سويةً ربما مئاتٍ من السنين، وتطوير الحلول الدستورية الديمقراطية، سواء ضمن بنية الدولة القومية الانفرادية، أم في ثنايا النظام العالمي العابِرِ للقوميات؛ وذلك كي يتمكن كلا النظامين من تذليل التناقضات وتعزيز العلاقات فيما بينهما. وتطور في هذه الوجهة قد ينقلُ الماضي السلبي إلى مستقبل إيجابي.